«Белый куб» телепортировался в мастерскую художника Давида Моисеевича Плаксина. Давид Моисеевич занимается дизайном книг, иллюстрацией, графикой, живописью, компьютерной графикой, даже делает объемные инсталляции.

Как вы решили заниматься книжной графикой и с чего все началось?

Давид Моисеевич: Графикой я стал заниматься, учась на живописном факультете в художественном училище. Помимо занятий, которые проходили в училище, я увлекся гравюрой на линолеуме — и все полтора года до диплома упорно этим занимался. В рамках училища мне удалось сделать выставку работ, которые тогда произвели фурор, — больше никто этой ерундой не занимался, а у меня был хороший учитель.

Дальше все было просто. Через два-три года после окончания училища я уже не занимался гравюрой. На смену гравюре пришла другая техника — монотипия. (Монотипия — техника нанесения от руки красок на ровную, гладкую поверхность с последующим оттиском на другую поверхность — прим. ред.) Монотипией я занимался с товарищами в своей маленькой комнатке. Мы творили на страх всем домочадцам, поскольку керосином мыли доски, руки… Собаке очень не нравилось. Потом это тоже мне надоело.

Шли долгие-предолгие годы какого-то поиска. Я преподавал в обычной школе, в кружке рисования при Доме пионеров. Это было замечательно, но не давало никаких возможностей. Надо было чем-то зарабатывать.

У меня все перемены в жизни происходят на улице. Так вот, когда стало совсем невмоготу, нашелся человек, который встретил меня и сказал: «Знаешь, есть такая организация замечательная, там набирают художников…» Меня взяли на работу, и я стал рисовать в институте технологии судостроения — в «ящике». Там я проработал одиннадцать лет. Первые три года рисовал плакаты. Подводная лодка в разрезе, с ракетами… Вот эти самые плакаты надоели до безумия.

Кстати говоря, там я очень многому научился. Я пришел туда, не умея написать ни одной буквы руками, а другого способа тогда не было. Там я встретил совершенно замечательных шрифтовиков, каллиграфов, которые меня просто поразили: я до сих пор вспоминаю их с огромным уважением. Человек мог без линеек нарисовать любой шрифт, — и он у него садился красиво, ровно, изумительно, с подсечками…

Это была огромная организация. Там была одна большая группа, около тридцати художников. Они делали все — вплоть до дизайна интерьера судов. Некоторые рисунки для тканей изготавливали, некоторые — архитектуру, некоторые — скульптуру: причем скульптуру можно было создавать из любых материалов, включая те, что идут на ракеты…

Я познакомился с одним дизайнером, моим бывшим коллегой по училищу, скульптором, который занимался там книжным дизайном. Сегодня — «книжный дизайн», а тогда это называлось «оформлять обложки книжек». В основном это были технические брошюры, но мне понравилось. Сидит человек за столом и делает один маленькую работенку, — никто ему не мешает. Нет этих огромных плакатов, нет этих бесконечных инженеров… И конечно, когда тот человек, однажды заметив, что я очень внимателен, пошел в отпуск и сказал: «Знаешь, поработай за меня», я с удовольствием попробовал.

У нас была своя типография, свои шрифты, но все это находилось в почти дореволюционном состоянии. Там можно было говорить, писать, читать все. Это были времена, когда Высоцкого не разрешали. Он выступал в таких вот заведениях закрыто: КГБ сидели рядом и слушали с большим удовольствием.

Мой друг Саша возвратился из отпуска и сказал: «Знаешь, мне надоела моя работа, я буду заниматься интерьерами». Я приступил к его работе с большим удовольствием. Прошло совсем немного времени, изменилась ситуация, у нас появилось два ежемесячных журнала, которые надо было оформлять, куча всякой печатной работы, рекламных листовок для всевозможных журналов, — наших и даже иностранных.

Работы становилось много, я не справлялся. Вызвал меня начальник отделения и сказал: «Давид, набирай публику». Стал набирать публику: оказалось, что первый отдел никого не пропускает. Мне говорили: «Ты что, идиот? Ты кого к нам пригласил?» Я говорил: «Ну хороший же парень, Муху окончил». (Муха — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, бывшее Ленинградское художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной — прим. ред.) «Нет, его взять нельзя — он грузин». Потом таким же образом выгнали белорусов. Евреев сразу выгоняли.

Огромное количество людей прошло через мои руки. Наконец собрался коллектив: причем весь коллектив оказался образованнее меня, а я был самоучка, — правда, стаж у меня уже был чуть больше, чем у них.

Создалась ситуация, когда продолжать тянуть эту самую лямку было невозможно. Я вдруг почувствовал, что у меня начинают прорастать какие-то перышки. Прошло почти пятнадцать лет после окончания училища, нужно было работать как-то посерьезнее, — а времени было очень мало. В Союз художников не вступить. То, что я показываю на выставках, просто рубится, все говорят, что это черное, антисоветское.

Союз художников обладал таким свойством: он собирал договоры от разных организаций и распределял их. Ну а кому распределять, как не членам правления и близлежащим, — а тут какие-то молодые люди, хотя я был уже не молодой. Когда я вступил в Союз, мне было уже тридцать четыре года, — а люди сейчас вступают в Союз в восемнадцать лет, еще ничего не окончив. Мой переломный момент — это семьдесят третий год, когда я решил уйти, отбарабанив одиннадцать лет, а только в восьмидесятом я вступил в Союз. Сколько понадобилось времени, чтобы научиться что-то делать! Действительно, пришлось учиться рисовать, извините, карандашом достаточно виртуозно.

Еще через год работы стало много. Начал я с двух издательств. Одно итальянское издательство предложило очень заманчивую вещь — издать несколько книг совместно. Взяли политически прогрессивного человека — Петрова-Водкина. Итальянское издательство полностью зарубило это издание, сказало: «А где письма Петрова-Водкина? А где его наброски? Где его этюды? Где это все?» А у нас ничего, голый соцреализм, поэтому все шло очень вяло.

Через два года мои друзья подсунули мне очень интересное издание, над которым я с удовольствием работал. Это был «Музей этнографии»: собрание декоративно-прикладных вещей, африканских в основном. Я ходил в музей, нарисовал все с натуры, придумал оформление для альбома. Уже тогда я занимался шелкографией, разными техниками… Книга получила золотую медаль на конкурсе «Лучшие книги мира» в Германии. Ее забрал директор: «Это наша гордость!» Медаль хранилась у него в кабинете под стеклом.

Однажды увидел «Архитектуру книги». Такая модерняцкая книга тридцатого года. Она была очень интересна иным взглядом на оформительское дело. Не как на «оформиловку», — было такое слово, — а как на интересную конструкцию, режиссуру книги. Впоследствии это увлекло меня больше всего. Когда я освоился с этим делом, мастерской у меня не было: я работал в маленькой комнатушке у себя дома.

Я стал соображать, как бы мне проскочить Союз художников. Графические работы, которых у меня накопилось уже порядочно, не брали. Я подумал, что надо сделать какие-нибудь фальшь-картинки, но качественно сделать, желательно в своем стиле. Я решил, что надо нарисовать иллюстрации к несуществующей книге, обязательно иностранной. Возникла замечательная поэтесса Габриэла Мистраль, подруга Пабло Неруды, политического деятеля. Расчет был жесткий. Когда-то мой товарищ сказал: если вы хотите заниматься искусством, надо вычислить свою нишу. Я стал соображать по его стопам — и вот досоображался, сделал несколько иллюстраций. Это было прекрасно съедено. Был восьмидесятый год: уже в конце года я получил мастерскую.

Получается, вы были в Союзе, но не выставлялись?

Д. М.: Не выставлялся. Я выставлялся один раз в семьдесят пятом году в ДК «Невский».

В ДК «Невский» вы увидели всех этих неформальных художников, которые до этого прятались. Какое впечатление на вас произвело неофициальное искусство Советского Союза?

Д. М.: Я просто обалдел. Я не был знаком с художниками, потому что работа, работа… И только вечером, в отпуске, я рисовал на даче, — другого времени не было… Честно скажу, ошеломило! Поразили меня рисунки Олега Григорьева. Главное — что я к этому стремился. Мне нравилась идея все поломать. Рухина вдруг увидел. Что за хрень человек делает? Какие-то палочки… Я видел такие же вещи у Лебедева. Все это сильно будоражило. Очень хотелось работать. Все, кто там побывал, стали работать лучше и интенсивнее.

Когда в семидесятых вы впервые увидели всех этих людей, неофициальных художников, которые отличались друг от друга, на вас это произвело сильное впечатление. Сейчас такого нет, наверное, потому, что мы много видим… Тем не менее, все эти художники попадают под термин «современное искусство». Как вы это понимаете?

Д. М.: Мне очень трудно об этом говорить, потому что я вышел из соцреализма — и очень долго уходил. Те десять-пятнадцать лет, которые я прошел от училища до самостоятельных работ, — это был разговор о том, как бы уйти от этого буквального соцреализма.

Очень трудно было уйти от умелых рисовальщиков: во многих людях не хватало академического знания, академических навыков. И надо было подменить правильное рисование более выразительным. У меня такое впечатление, что все занимались одним и тем же, — потому что, если взять известных художников, в их работах чувствуется явная недостача академизма. Часто этот модернизм — фальшивый.

02 октября в 18:00 в галерее Арт-Лига состоится открытие выставки

Давида Плаксина «Пучина страстей»

Давид Плаксин о работе «Пучина страстей»:

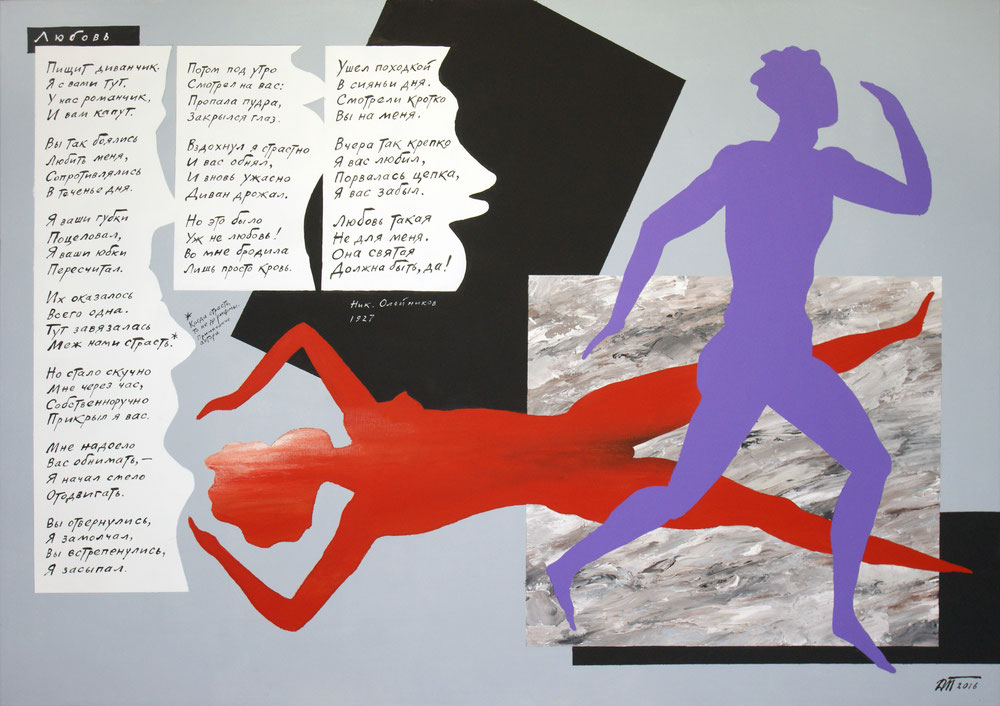

Серия «Пучина страстей. Вместо иллюстраций» сделана в 2016 г. на основе любимых мною стихов Николая Олейникова.

Николай Макарович Олейников – поэт собственного неповторимого стиля. Ему свойственно умышленное совмещение несовместимого: буффонада и гротеск, галантерейный язык и шуточная наукообразность, принципиальная стилистическая какофония.

В разное время и разным издательствам я предлагал издать книгу Н. Олейникова, но, в силу не зависящих от меня причин, издание не состоялось. Получилась небольшая серия станковых работ достаточно эклектичных с подчас несовместимыми материалами и стилевыми приемами.